Auteur : Thomas Hervé Mboa Nkoudou, Cameroun

Auteur : Thomas Hervé Mboa Nkoudou, Cameroun

Thomas Hervé Mboa Nkoudou est actuellement doctorant en communication publique à l’Université Laval. Sa thèse porte sur les conditions d’existence et de fonctionnement des tiers-lieux de fabrication numérique en Afrique subsaharienne, dans une perspective de justice cognitive et de développement durable local. Biochimiste de formation, il est diplômé de l’École Normale Supérieure de Yaoundé (enseignant de biologie au secondaire) et didacticien des sciences (maîtrise de la faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval). Il est par ailleurs, le président de l’APSOHA, Association pour la promotion de la science ouverte en Haïti et en Afrique francophone. thomasmboa@gmail.com.

***

Cette dernière année, mon implication dans le projet SOHA m’a conduit à explorer la science sous des traits autres que ceux qui m’ont été proposés durant mon instruction scolaire et académique. De la découverte des logiciels libres au libre accès, en passant par les concepts de justice cognitive, de rapprochement sciences-société, de licence Creative commons et de valorisation des savoirs locaux, c’est une nouvelle science qui s’est ouverte à moi et qui semble avoir sur moi un effet démocratisant, me donner une sensation de liberté. Que dis-je ? Cette science ouverte est à l’origine de mon empowerment. Elle est si différente de celle dans laquelle j’ai été moulé et qui s’accompagnait de l’interdit de penser, de la pédagogie de l’humiliation (Piron, 2016) et de la vénération des enseignants : la science positiviste. La science ouverte a donc été pour moi une renaissance scientifique, qui m’a permis de prendre du recul dans mes pratiques, d’être réflexif, de pouvoir critiquer et d’agir en qualité d’humain-scientifique. Je veux désormais faire la séparation entre la personne (scientifique) qui agit comme une machine dans un laboratoire, exécute des protocoles sans se soucier de l’existence d’un monde autour de lui ; et cette nouvelle personne (humain-scientifique) qui pose d’abord des bases éthiques et se questionne sur les besoins de la société avant d’entreprendre un projet scientifique.

Sorti de mon aliénation épistémique (Piron, 2016) grâce à la science ouverte, mes réflexions ont rapidement fusé vers la disponibilité de l’information scientifique, qui (je peux le dire maintenant) ne semble être de bonne qualité que lorsqu’elle provient des universités les plus prestigieuses du monde, ainsi que des chercheurs qui en font partie. Les conséquences qui en découlent sont, notamment, les enseignants des pays des Suds qui ne citent et ne lisent que des auteurs venus du Nord et les imposent à leurs étudiants et les bibliothèques de nos universités qui font tout pour s’abonner aux revues savantes occidentales alors qu’elles ne traitent pas de nos problèmes. Pire encore, ce sont les idées issues de ces textes qui sont massivement relayées dans le monde entier. Sans vouloir remettre en question la nature ou la qualité de ces savoirs exogènes produits par des auteurs à distance et extérieurs au contexte qu’ils décrivent, une seule question me vient à l’esprit : pourquoi l’information scientifique africaine n’est-elle pas visible à l’intérieur et à l’extérieur du continent ?

Il y a 50 ans, j’aurais trouvé la belle excuse de dire que les coûts liés à la production et à la diffusion des documents physiques (imprimés) sont très élevés. Mais de nos jours, brandir cet argument n’est qu’une fuite en avant, puisque les avancées technologiques dans le domaine du numérique ont littéralement fait chuter les frais relatifs à la production et qu’Internet a rendu instantanée la diffusion de l’information. Au vu des avantages liés au numérique et à Internet, les véritables questions à se poser sont : quelle est la proportion d’articles scientifiques africains présents sur le Web ? Cette proportion reflète-t-elle la réalité ? Sinon quels sont les inhibiteurs de la visibilité de la production scientifique africaine ?

Les bases de données scientifiques

Les bases de données sont des sites web, des plateformes web qui regroupent des données scientifiques issues du monde entier dans le but d’en faciliter leur utilisation. Dans ce texte, je vais m’intéresser à l’une des plus importantes bases de données universitaires : le Web of Science. Wikipédia indique que cette base de données présente la littérature scientifique mondiale. Le contenu, diversifié, comprend l’agriculture, la biologie, le génie, la médecine, les sciences de la santé, les mathématiques, la physique, la chimie, l’anthropologie, le droit, les sciences de l’information, l’architecture, la danse, le cinéma et le théâtre. L’ensemble du contenu est constitué du dépouillement de plus de 10 000 périodiques et de plus de 110 000 actes de conférences. Les plus vieux articles remontent à 1900. Cette base de données est largement utilisée dans les universités des pays du Nord et dans celles d’Afrique qui en ont les moyens.L’accès à cette base de données se fait par abonnement universitaire.

Étant étudiant à l’Université Laval, j’ai accès à cette base de données, ce qui ne serait pas le cas pour un étudiant de l’Université de Yaoundé I. J’ai donc décidé de consulter le Web of Science pour y calculer moi-même la proportion d’articles venus d’Afrique. À partir des critères de recherche, j’ai procédé comme suit :

- J’ai modifié le champ de recherche pour choisir l’année de publication comme critère, puis j’ai saisi 2015 ;

- Ensuite j’ai fait un autre filtre en fonction des pays d’où provenaient les publications,

- Je pouvais dès lors calculer simplement les pourcentages.

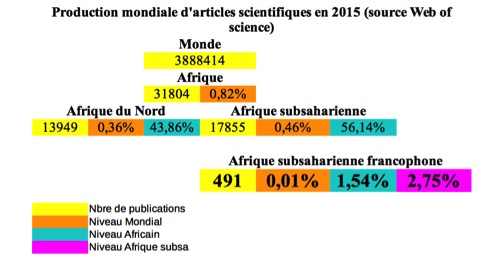

Sur la base des données du Web of Science, le graphique ci-dessous indique la production mondiale d’articles scientifiques (toutes disciplines confondues) pour le compte de l’année 2015.

De ce graphique, il ressort que l’Afrique produit moins de 1 % d’articles scientifiques du monde entier. Cette contribution africaine est partagée entre l’Afrique du Nord (44%) et l’Afrique subsaharienne (56%), mais il faut soulever cette nuance : la production en Afrique subsaharienne est largement dominée par les pays anglophones. En Effet, au niveau subsaharien, l’Afrique francophone ne produit que 2,75 % d’articles si bien qu’au niveau mondial, sa contribution est presque nulle (0,01%). Ces proportions reflètent-elles la réalité ?

De ce graphique, il ressort que l’Afrique produit moins de 1 % d’articles scientifiques du monde entier. Cette contribution africaine est partagée entre l’Afrique du Nord (44%) et l’Afrique subsaharienne (56%), mais il faut soulever cette nuance : la production en Afrique subsaharienne est largement dominée par les pays anglophones. En Effet, au niveau subsaharien, l’Afrique francophone ne produit que 2,75 % d’articles si bien qu’au niveau mondial, sa contribution est presque nulle (0,01%). Ces proportions reflètent-elles la réalité ?

De la visibilité sur le Web

Les statistiques ci-dessus sont alarmantes : l’Afrique francophone est invisible sur la carte mondiale des savoirs scientifiques. Ces proportions reflètent-elles la réalité ? Sans ambages, la sociologue québécoise Émilie Tremblay (2016) dirait non. Pour cette spécialiste de la sociologie africaine, il existe en Afrique une multitude d’articles de qualité qui n’ont rien à envier à ceux produits dans les universités prestigieuses ; leurs auteurs africains n’ont rien à envier à leurs homologues du Nord. Seulement voilà, ces articles ne sont pas inclus dans le Web of Science.

En fait, derrière le Web of Science se cache un modèle économique très capitaliste associé à l’usage du facteur d’impact. Ce modèle ne joue pas en faveur des articles africains. Je veux dire par là qu’il s’agit d’un cercle vicieux. Le Web of Science recense les revues scientifiques et leur attribue un facteur d’impact en fonction du nombre de fois que la revue est citée. Plus le facteur d’impact est élevé, plus la revue est prestigieuse et plus il est difficile à un article de passer avec succès l’étape de l’évaluation par les pairs. De nombreuses raisons expliquent pourquoi les revues scientifiques africaines ne sont que très peu répertoriées dans cette base de données. En tout cas, il est certain que le résultat de mon calcul ne reflète pas du tout la réalité de la production scientifique africaine.

L’invisibilité de cette production dans le Web of Science est une injustice issue de l’utilisation abusive des soi-disant critères de qualité par cette base de données. Cette injustice cognitive (Piron 2016) se manifeste sous trois formes. D’une part, la plupart des revues recensées dans le Web of Science sont fermées, c’est-à-dire qu’elles ne sont accessibles qu’aux bibliothèques universitaires qui paient un abonnement au fort prix, ce qui est rarement possible pour les universités africaines. Cet accès fermé aux publications scientifiques empêche les chercheurs africains d’avoir accès aux données les plus récentes dans leur domaine, ce qui peut nuire à la qualité de leurs travaux. D’autre part, l’hégémonie de la langue anglaise dans ces bases de données au détriment d’autres langues pourrait expliquer la faible contribution de l’Afrique francophone subsaharienne. Finalement, les articles de cette base de données obéissent à un modèle rhétorique standardisé, typiquement ancré dans le positivisme anglo-saxon et fermé à tout autre modèle épistémologique, que les universitaires d’Afrique francophone maîtrisent plus ou moins.

Toutefois, s’il est vrai que ce système capitaliste et compétitif d’édition scientifique est une cause majeure de l’invisibilité de la production africaine sur le web, il faut reconnaître que cette visibilité est aussi inhibée par d’autres facteurs.

Les inhibiteurs de la visibilité scientifique africaine

Comment expliquer le fait que dans une seule et même université en Afrique, les étudiants et chercheurs ne soient pas informés des travaux scientifiques qui y sont faits ? Que cette information ne circule pas entre les universités d’un même pays et encore moins entre les universités du continent africain ? Si, au niveau national nos travaux scientifiques sont invisibles, comment seraient-ils visibles à l’international ?

Pour ma part, la solution au problème de l’invisibilité doit venir de nous-mêmes, chercheurs africains, en faisant un meilleur usage du numérique et d’Internet. Mais cette idée rencontre deux principaux inhibiteurs de la visibilité. Le premier inhibiteur est l’absence de politique nationale de facilitation et de diffusion des savoirs. Le libre accès n’est pas exploité à sa juste valeur dans les pays africains pour encourager la création de dépôts institutionnels dans les universités africaines et bénéficier ainsi de la visibilité offerte à la production scientifique locale par l’interopérabilité. Quant aux revues ouvertes en ligne, elles ne sont pas soutenues par les décideurs politiques. Le deuxième inhibiteur est le manque de littératie numérique de la part de nos chercheurs, un aspect qui devrait pourtant être couvert lors de leur formation.

L’invisibilité de la production scientifique africaine sur le Web décrit mal l’état de la contribution actuelle des Africains au grenier mondial des savoirs. Nous devons surmonter cette injustice en réduisant localement l’influence de certains paramètres que j’ai appelés ici des inhibiteurs. Car c’est à nous en tant que décideurs d’une part et chercheurs d’autre part que revient d’accomplir cette mission pour laquelle nous avons toutes les armes.

Références

Mboa Nkoudou, T.H. (2015). « Stratégies de valorisation des savoirs locaux africains : questions et enjeux liés à l’usage du numérique au Cameroun ». Éthique publique. Revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale, 17(2).

Piron, F. (2016). « Justice cognitive et science ouverte », communication présentée au colloque international Justice cognitive et science ouverte et valorisation des savoirs locaux, ESSTIC, Yaoundé, 26 mai 2016. Disponible à https://fr.slideshare.net/FlorencePiron1/science-ouverte-et-injustice-cognitive-confrence-de-yaounde-2016

Tremblay, É. (2016). « Quelles approches et stratégies pour internationaliser-mondialiser les programmes d’études en sociologie? »Communication présentée au colloque Des sciences métissées sont-elles possibles?, Congrès de l’ACFAS, Montréal, 12 mai 2016.

Web of Science 2015, via la bibliothèque de l’Université Laval